10月 食育ブログ 「バランスの良い食事とは?

全身の入り口であるお口の中に入るもの、つまり食べ物や飲み物は、生きるスタートであり土台です。

私たち「歯科で働く管理栄養士」が、歯のお話や食事、生活習慣など、様々なテーマで毎月ブログにてお届け致します。

普段の生活にお役立ていただけたら幸いです。

よろしくお願いします♪

*******************************************************************************************************

みなさんこんにちには🎃歯科管理栄養士の瀬野です。

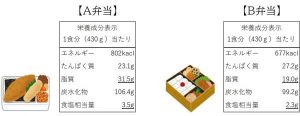

近年健康への意識が高まり、”バランスの良い食事”が大切ということは皆さんご存知かと思います。では、具体的にはどういった食事内容が”バランスの良い食事”なのでしょうか。

今回は『食事バランスガイド』というツールを用いた日々の食事のバランスをチェックする考え方についてお伝えします。

*食事バランスガイドとは?

食事バランスガイドは、2005 年に厚生労働省と農林水産省が共同で策定した、健康的な食生活を送るための食事量の目安を視覚的に示したツールです。 「何を」「どれだけ」食べたら良いのかが、コマのイラストと具体的な料理例で示されているため、一日に必要な食事量がおおまかにイメージできます。日々の食事を見直す際に、「今日はごはんを食べすぎたかな」「野菜が少なかったかな」といった気づきを得ることができます。

コマを上手に回すためにはバランスが重要です。コマは 上から「主食」「副菜」「主菜」「牛乳・乳製品」「果物」の 5 つに分かれ、それぞれの理想的な食事バランスを示し ています。このバランスが崩れるとコマが倒れてしまうように、健康も損なわれやすくなります。コマの軸は身体に欠かせない「水・お茶」を十分に摂ることを促し、コマのヒモは、私たちの楽しみの一つである「菓子・嗜好 飲料」を適量に控えることを推奨しています。

また、コマの回転は「適度な運動」をすることによって初めて安定して回ることを表しています。

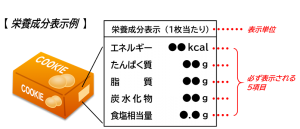

*料理の数え方

食事バランスガイドの特徴は複雑なカロリー計算をせずに食事のバランスを把握できる点です。独自の単位 「 つ( S V : サービング)」を用いて、栄養学の専門知識が なくても「何を、どれだけ食べたら栄養バランスが良くなるのか」イメージしやすくしています。活動量が多い方は、基本形よりも主食を多めにする、成長期には肉や魚、乳製品などを積極的に取り入れるなど、個々の状況に応じた食事計画を立てる際も役立ちます。

【数え方の例 副菜ver】

主菜に主に含まれるタンパク質は歯肉や血管の材料のため、不足すると歯茎からの出血がしやすくなってしまします。また、副菜に含まれるビタミンは口腔粘膜の維持に欠かせません。このように、歯科の観点においてもバランスの良い食事をとることは大切です。

毎日の食事を見直すツールとして、”食事バランスガイド”をぜひ活用してみてください!