全身の入り口であるお口の中に入るもの、つまり食べ物や飲み物は、生きる土台でありスタートです。

私たち「歯科で働く管理栄養士」が、歯のお話や食事、生活習慣についてなど様々なテーマで毎月ブログにてお知らせ致します。

普段の生活にお役立ていただけたら幸いです🔅

よろしくお願いします♪

*****************************************************************************************************

みなさんこんにちは。歯科管理栄養士の瀬野です☺️

「オーラルフレイル」という言葉をご存知ですか??

「フレイル」とは加齢により心身が老い衰えた状態を指し、大きく「身体的フレイル」「精神、心理的フレイル」「社会的フレイル」の3種類に分けられます。

「オーラルフレイル」とは、口腔機能が衰えた状態を指します。かむ力の低下や舌の動きの悪化が食生活に悪影響を及ぼし、身体機能の低下につながります。さらには滑舌が悪くなり、人と楽しく食事が出来なくなって閉じこもったりと、人や社会の関わりが減ってしまうことで心理的、社会的にも悪影響を及ぼすと言われています。

今回はオーラルフレイルを予防するための、食事のポイントを紹介します!

👆よく噛んで食事をする

よく噛むことで口の周りの筋肉が鍛えられます👄具体的には、、、

・お肉や野菜など、噛みごたえのある食材を取り入れる

・具材を大きめにカットする、加熱時間を短めにして歯ごたえを残す

・生野菜やナッツなど食感のあるものを食べる などです。

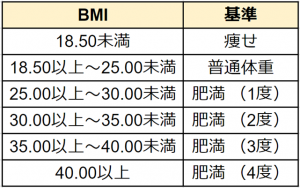

👆たんぱく質、エネルギーを積極的に摂取する

低栄養を防ぐためにたんぱく質とエネルギーは必須です!!

・たんぱく質・毎食たんぱく質を取り入れる

お肉やお魚など、毎食手のひら1枚分のタンパク質を摂ることが目標です。

・ヨーグルト、チーズケーキ、プリンなど間食で補うこともできます。

・市販の栄養補助食品なども活用してOK!

・バターやオリーブオイルなど、油脂類でカロリーアップ など

食べこぼしがあったり、むせやすい、口が乾燥しやすいなどの症状がある方はオーラルフレイルが始まっている可能性があります。

オーラルフレイルを予防するために、日々の食事を見直してみましょう!

口の筋肉を鍛えるトレーニングもいくつかあります!

興味がある方はスタッフに聞いてみてください😁