************************************************************************************************************

全身の入り口であるお口の中に入るもの、つまり食べ物や飲み物は、生きる土台でありスタートです🍙

私たち「歯科で働く管理栄養士」が、歯のお話や食事、生活習慣についてなど様々なテーマで毎月ブログにてお知らせ致します🍀

普段の生活にお役立ていただけたら幸いです😊💫

よろしくお願いします✊🏻

************************************************************************************************************

こんにちは歯科管理栄養士の瀬野です🌸

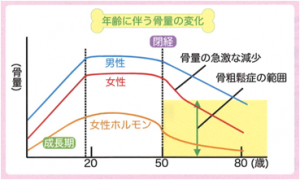

今回は先月に引き続き骨の成長に必要な栄養素についてお伝えします🍒

「マグネシウム」

体内のマグネシウムのうち、約50~60%は骨に存在している骨ミネラルもひとつで、骨の強さを保つのに必要です。細胞、骨、歯などに広く存在していますが、血液中には約1%しかないため、血液検査では体内で不足があるか判断が難しいのです。意識しなければ不足しやすいミネラルで、加工食品や精製糖質の摂取過多、ストレス、運動、アルコールなどにより簡単に不足してしまいます。受験などのストレス、部活などでの運動があり、加工食品頼りでは成長に見合ったマグネシウム補給ができていない可能性があります。

【マグネシウムが多い食材】豆類、海藻類、穀物、ごま、野菜、魚、干しシイタケなど

「ビタミンD」

ビタミンDはカルシウムの吸収を促進し、骨の石灰化促進作用もあり丈夫な骨には欠かせないビタミンです。ビタミンDは カルシウムの吸収を促進し、骨の石灰化促進作用もあり丈夫な歯には欠かせないビタミンです。ビタミンDは食事からだけではなく、日光を浴びて紫外線に当たることで皮膚でも作られます。そのため、いつも屋内で過ごす人、過剰に日焼け対策をしている人などはビタミンDが不足しやすいと言えます。またビタミンDは免疫を適切に調節してくれる働きもあるため、春先の花粉症などがあるアレルギー体質のお子さんも、日光浴や食事での栄養補給を心がけましょう。

【ビタミンDが多い食材】鮭、いわし、しらすなどの魚類、きくらげ、舞茸など

「ビタミンK」

ビタミンKは骨に存在するタンパク質を活性化させ、カルシウムを骨に定着させて骨の吸収を促し丈夫にする働きがあります。ビタミンDとビタミンKを一緒に摂るとより効果的です。

【ビタミンKが多い食材】納豆、小松菜、ほうれん草、わかめ、モロヘイヤ、海苔など

「亜鉛」

鉄についで体内で2番目に多い微量ミネラルです。300種以上の酵素に関わっており、亜鉛が関わっている酵素は骨芽細胞にも多く含まれ、骨代謝に関与しています。どんどん身長が伸びる成長期の間には特に意識して摂取したい栄養素です。

【亜鉛が多い食材】牡蠣、卵黄、赤身肉、豚レバーなど

2ヶ月に渡って骨の成長に必要な栄養素についてお伝えしましたが、他にも骨の成長には運動、睡眠も欠かせません!お子様がしっかりと運動し、栄養を摂って、ぐっすりと眠れるよう、サポートしていきましょう👭